El rancho de ganadería sustentable que puede salvar las selvas del occidente de México

Texto: Agustín del Castillo

FOTOS: CORTESÍA DE ALEJANDRO MICHEL

La ganadería extensiva no es solamente la principal causa histórica de deforestación en México, sino que a la fecha, mantiene ocupado más de la mitad del territorio nacional con usos de agostadero que suelen generar degradación forestal, pérdida de biodiversidad y de suelo, y alta presión para especies silvestres. “Necesitábamos ponerle un alto a esto, al menos a nuestra escala, porque el modelo ya no nos daba para vivir”, señala el ganadero del municipio de El Limón, Jalisco, Alejandro Michel, uno de los pioneros en “ganadería regenerativa” en el trópico seco del occidente mexicano.

El valor de la experiencia del rancho de los Michel es mayor, si se considera que Jalisco es la principal aportadora al producto interno bruto agropecuario de México, lo que ha significado un importante deterioro a lo largo de siete décadas, que ha puesto en riesgos las bases ambientales de ese mismo desarrollo.

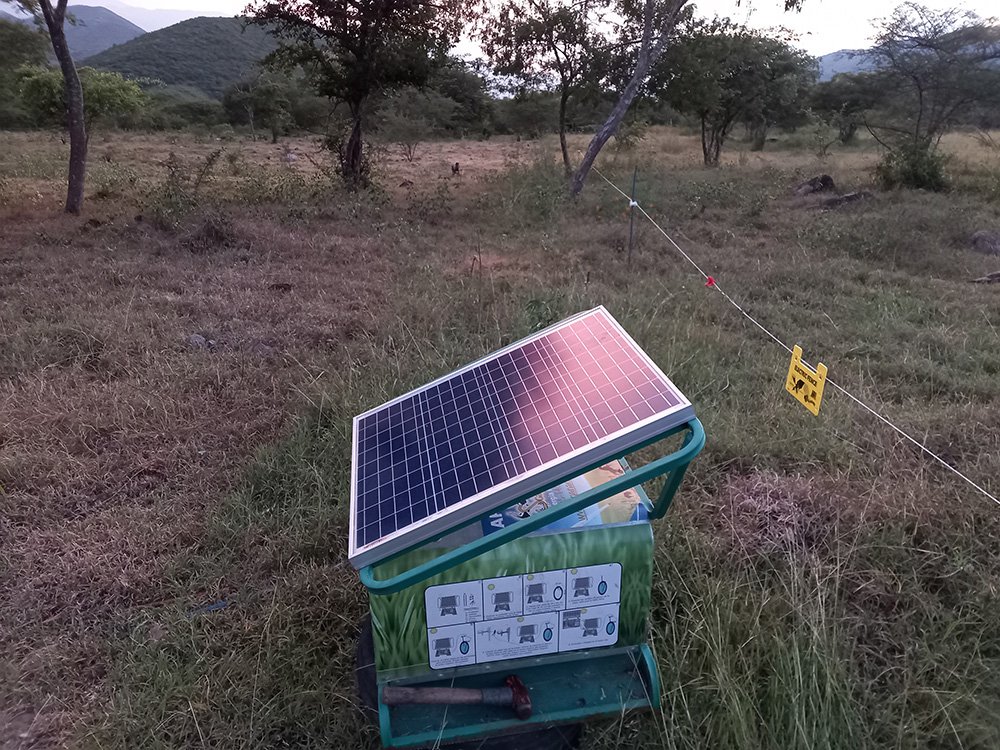

La historia del experimento del rancho de los Michel es pequeña pero explosiva. En enero de 2020 comenzaron a aplicar nuevos manejos del territorio en apenas 150 hectáreas. Hoy, la Asociación Ganadera Local de El Limón ya encabeza el esfuerzo y cada vez más ganaderos de tenencia privada o social incorporan buenas prácticas que se pueden sintetizar en tres aspectos: la selva baja caducifolia ya no se desmonta; los hatos ganaderos se manejan con ayuda de cercos electrificados, y como resultado, se tiene forraje todo el año y agua, incluso en los momentos más extenuantes de la sequía, que en estas latitudes puede llevarse ocho de los doce meses de año. “Los resultados los vimos inmediatamente, de enero al agosto siguiente”, advierte el ganadero, egresado de veterinaria de la Universidad de Guadalajara.

“La ganadería se practica en todos los estados del país. Según los datos de la Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero (Cotecoca, 2004 y 2015), casi 110 millones de hectáreas, cerca del 55% de la superficie total de la república, tenía un uso pecuario”. Con esta estimación, cruzada con el dato de que los pastizales inducidos y cultivados rondan 19 millones de hectáreas, es decir, casi 10 por ciento de la superficie mexicana, se debe señalar que en otras 91 millones de hectáreas de superficie ganadera se presiona a la vegetación y se alteran ecosistemas naturales. Así, solamente 35 por ciento de la superficie de bosques y selvas no tienen la presión degradante de la ganadería. Esto demuestra que se trata de un problema ambiental de primer orden.

Este sistema se ha utilizado de forma masiva a partir de los años 50 del siglo XX, en que convergieron la revolución verde (los monocultivos y usos intensivos de suelo con base en paquetes tecnológicos con agentes químicos agresivos contra la diversidad) y el reparto agrario masivo. La constitución mexicana vigente desde 1917 prohíbe los latifundios, por lo que solo son legales la pequeña propiedad y la llamada “tenencia social”, es decir, ejidos y comunidades indígenas. Como el reparto fue en beneficio de campesinos pobres, una de las recetas desarrollistas fue utilizar las grandes extensiones de bosques y selva distribuidas entre ellos, como fuente de proteína para ganado. Las casi 20 millones de hectáreas de pastizales inducidos permanentes son un dato duro de cambio de uso de suelo, pero un efecto quizás peor ha sido la invasión temporal de biomas naturales que han sido severamente degradados, con un perjuicio directo a los servicios ambientales que proveen, explica Seki Cinco Martínez, consultor en la materia.

El experto destaca la importancia de que los resultados buscados no se limiten a bajar el impacto ambiental, e incluso a revertirlo. Porque a final de cuenta, se trata de un sistema productivo que solamente puede sostenerse a largo plazo con acceso a mercados con precio justo. “Necesitamos caminar con los ganaderos por la ruta de la comercialización, de manera que nos obliga a no generar esfuerzos aislados, sino sistemáticos, a mayor escala; es alentador en este caso, que la Asociación Ganadera local de El Limón haya asumido un protagonismo, pues es necesario contar con una mayoría de sus miembros para que se sumen a estos proyectos y logren juntos una posibilidad comercial que les dé ventajas económicas importantes”, sostiene.

Para el consultor Antonio Ordorica, de Reforestamos México, la ganadería ecológica es uno de varios sistemas agroproductivos que pueden armonizar con la conservación de bosques y selvas. “Se trata de construir primero desde la parcela o el potrero, luego a nivel comunidad, para pasar al paisaje y la región. Y no necesariamente se debe quedar todo en un solo sistema productivo, como es el ganado: es factible incoporar otros usos de suelo que ayuden al mantenimiento de los bosques o que dependan de este para su sostenimiento, como en otras partes es el café, la miel, el agave; de manera que se pueda diversificar el uso del territorio pero con prácticas amigables, que incluso, como es lógico, puede ser la misma silvicultura”.

Esa diversificación puede ayudar a que los sistemas agropecuarios sean más resilientes frente a contextos de plagas, de sequía o de mercado, y se garantice en el tiempo el sustento de las familias que dependen de él, añade.

El contexto del bioma o tipo de vegetación natural donde ocurre la ganadería es importante, dice por su parte el ecólogo y ornitólogo Eduardo Santana Castellón, “No es lo mismo, la ganadería en sabanas, praderas y pastizales naturales, como en el norte de México o en Argentina, donde la vegetación natural original no es bosques, y no hay muchos árboles, a la ganadería que genera transformación de bosques en pastizales que se da en Tabasco, en Jalisco, en Chiapas o en el Amazonas, donde esta transformación es muy dañina”.

El proyecto de ganadería regenerativa de El Limón corresponde, como queda claro, al segundo tipo. Y si bien, todavía está en fase de integración, obtuvo el reconocimiento del gobierno mexicano apenas un año después de que arrancara su implementación en el rancho de 150 hectáreas de los Michel. El premio al mérito forestal se lo entregó a la Asociación Ganadera Local de El Limón, el entonces director de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Jorge Castaños Martínez, en la categoría “manejo del agua y ecosistemas sanos”. Alejandro Michel cree que esto es un buen comienzo, pero el camino será largo.

LA GESTACIÓN.

Alejandro se ocupó del rancho familiar a partir de 2018, en que dejó un cargo en el Ayuntamiento de El Limón. “Necesitábamos que el rancho nos diera de comer. Pero no era un rancho rentable. Yo lo puse sobre la mesa: no teníamos muchas opciones, o vender parte del ganado, o desmontar otras 30 hectáreas de selva baja para que se pudieran alimentar. Pero yo les dije a mi padre y a mis hermanos que no quería desmontar, porque el terreno es un rectángulo en un cerro, y la parte de arriba es la que todavía está enmontada y allí se produce el agua. En pocas palabras, si desmontábamos nos quedaríamos sin agua, pero si no lo hacíamos, perderíamos a los animales”, señala en entrevista.

El ranchero buscó información y capacitación. Encontró en YouTube los videos de un experto de nacionalidad uruguaya, Juan Roberto Dutra, uno de los promotores de la ganadería regenerativa; luego localizó al ganadero Daniel Suárez, del rancho El Yaqui de Chiapas. “En 2018 me fui a Chiapas a capacitarme, y vi cómo operaba un rancho sustentable, y me regresé con muchas dudas: llegué a la conclusión de que el esquema convencional no es rentable con los precios que tienen los granos. Si tumbamos todo el bosque, puede ser rentable durante un año, pero luego el deterioro nos alcanza”.

Luego hizo contacto con unos consultores ganaderos, Aldo y Gerardo Díaz, de Soluciones Ganaderas de Chihuahua. “Vinieron a Colima y me lo traje al rancho. Me pidió que estuviera toda la familia en la capacitación, para entender que la situación del campo iba a cambiar 180 grados. Todos fueron, incluso mis papás, y nos dio un plan a corto y mediano plazo. A finales de enero 2020, tras mi capacitación completa, empecé a manejar el ganado de un modo distinto, rotándolo con apoyo del cerco eléctrico. Y todo cambió muy rápido, para bien”.

En esa región, llueve entre mediados de junio hasta septiembre u octubre. En noviembre empiezan las secas. Con el pastoreo convencional hay partes sobrepastoreadas, erosionadas y subpastoreadas, no hay lógica en la ocupación del territorio. “Se afecta al suelo, no hay regeneración de especies, y hay que usar herbicidas para combatir las mal llamadas malezas. Pero empezamos con dejar de usar herbicidas y fertilizantes químicos”. El trabajo se fundamentó en la rotación del ganado entre los potreros.

Y hubo resultados tangibles en ese año. “Los ganaderos vivimos con el ciclo del agua y en lluvias debemos producir forraje, porque si no lo hacemos, debemos comprar y nos sale 10 veces más caro que producir”. Pero con el nuevo modelo, “al llover ves que el suelo despierta, produce más forraje y de mejor calidad, y lo manejamos para que sea más eficiente la cosecha”. El modo rotatorio del pastoreo permite no usar tanta área. “Hoy tengo más vacas que en 2019, y uso menos área de pastoreo”, añade.

Al parejo de este proyecto, la Asociación Ganadera Local se interesó en los temas, y obtuvo un apoyo del Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco, con el cual se estableció un vivero que ha reproducido durante dos años, 30 mil arbolitos de especies forrajeras propias de la selva caducifolia: leucaenas, parotas, guásimas, guamúchiles, chachacahuites, árboles que van a ser ramoneados por los bovinos. “Pero aparte de eso, el manejo de los potreros con cerco eléctrico y el descanso que les damos permite una regeneración natural que, descubrimos, es mayor incluso a los miles de arbolitos que sembramos. Surgen solas con el descanso adecuado de los terrenos y la minimización de la presión de las reses”. La conclusión de Alejandro es que el impacto de dejar descansar potreros y manejar bien el ganado “es mayor al de una reforestación inducida”.

En el sistema tradicional, los animales estaban por meses diseminados en los potreros y se comían todos los retoños. Con la rotación, la presencia es temporal y se permite prosperar a los arbolitos. Cuando regresa la rotación al sitio, “estos ya tienen una altura y grosor para defenderse”, pero además, la presión no será constante. Lo otro que ha ayudado a la restauración de los ecosistemas es “que ya no abrimos más la frontera forestal. Ya no desmontamos la selva baja, y se ha puesto más tupida”, añade Alejandro Michel.

Los resultados tangibles: “ahorita tenemos 50 animales adultos y cuando empezamos el proyecto teníamos 35, y todo es en menos terreno. En mi caso ya hay un retorno de la inversión; yo había sacado un cálculo de que en 2018 y 2019 estábamos gastando $70 mil pesos entre diciembre y junio en insumos externos. A partir de enero 2020, no compramos ningún viaje con de caña, rastrojo con maíz o melaza para las vacas. Tengo también ovinos que todavía manejo de forma convencional, son más complicados, pero las vacas están prácticamente libres. Todo depende de la rotación: la pezuña de animal puede ser mala o buena según como la manejes. Vacas descompactan el suelo si las meto en un sitio por poco tiempo, pero lo compactan si permanecen mucho tiempo allí”.

RECUPERAR EL CICLO DEL AGUA

Una parte sustancial del proceso, y que fue destacado al otorgarse el premio en 2021, es la recuperación del ciclo del agua.

“Le hemos apostado a la captación, almacenamiento y distribución”. Un ganadero, Raúl Santana, tiene el proyecto más importante, con el que captará 1.3 o 1.4 millones de litros con un sistema de almacenaje en geomembrana, piso. Hay otros ganaderos con sistemas menos complejos: ponen un nylon y captan el agua con geomembrana. “En mi caso, de un pequeño nacimiento de agua capto cinco millones de litros en jagüeyes, aunque no es muy eficiente, se evapora pronto, pero la geomembrana si la conserva todo el año”.

De manera que ya no les ha faltado el agua, pese a que en 2021 se vivió “la más larga sequía que yo recuerde en mis 38 años de vida en esta región”. Se fueron las lluvias pronto, y no hubo en invierno las ‘cabañuelas’. “Aun así nos sobró forraje por lo menos para aguantar otro mes, y nos sobraron 100 mil litros, para vivir dos meses más sin lluvia”. Piensa que se están volviendo resilientes, “porque el tema de cambio climático sí se nota. De repente llueve mucho, en 2021 llovió tal vez más que años pasados, pero en pocos días. Y si no captamos esa agua, que se infiltre, que moje de veras, que penetre el suelo, no sirve nada, se va la temporada y sufrimos nueve meses sin lluvia. Ese es el gran cambio”. Alejandro sabe que conservar la selva ha sido primordial para ese buen resultado.

Pero el tema de la conservación tiene aspectos más ambiciosos: el rancho se ha unido al ejido El Limón para conformar una unidad de manejo ambiental y de vida silvestre (UMA), un área destinada voluntariamente a la conservación de al menos 500 hectáreas que cuenta con el apoyo de la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, a cuya cuenca pertenece este municipio, y que es una instancia gubernamental conformada por los diez presidentes municipales de la cuenca media de esa corriente superficial que nace en las sierras de Quila y Tapalpa, y desemboca en el océano Pacífico, en Boca de Pascuales (Colima).

Con el crecimiento de la frontera forestal, se midió el efecto y se demostró que abajo de los árboles se producen más kilogramos de forraje, “esto se explica porque el las leguminosas captan nitrógeno y el pasto, la gramínea, se fortalecen, esa es parte de la explicación”. También un animal en un potrero sin árboles va a estar con más estrés por el calor, y bajo un árbol está más fresco y necesita menos agua toma. Es un círculo virtuoso.

El investigador de la UdeG, Eduardo Santana Castellón, advierte: “toda transformación de bosques nativos en pastizales para la ganadería disminuye el hábitat de un tipo de fauna silvestre y aumenta el hábitat para otro tipo de fauna”. La creación de pastizales genera nuevo hábitat para especies de fauna/aves adaptadas a esos hábitats. Por lo que pueden colonizar nuevas especies que antes no estaban.

“Sin embargo, estas especies adaptadas a las perturbaciones son abundantes y ubicuas, por lo que no representa un valor para la conservación de biodiversidad a una mayor escala geográfica”. Además, las especies de hábitats perturbados en contextos boscosos tienden a no estar en peligro de extinción, como si lo están las aves de los bosques. De manera que si las transformaciones son en parches pequeños, pudiera aumentar la biodiversidad a una pequeña escala tanto espacial como temporal. Pero si las superficies son grandes y continuas, “entonces sí disminuye el número de especies y el tamaño de las poblaciones de aves que habitan principalmente en bosques. Disminuye la diversidad taxonómica. A la larga también disminuye la diversidad filogenética y funcional”.

Por eso, el camino empezado en El Limón sería correcto porque toda practica de pastizal ganadero que mantenga manchones de bosques o arbustos, mantenga corredores de bosques y arbustos reduciendo la fragmentación y aumentando la conectividad, mantenga hábitats ribereños en cañadas, mantenga árboles que generan hábitat (cavidades, cobertura, sombra) y alimento para fauna, siembre especies leñosas forrajeras, siembre especies leñosas que fijen nitrógeno para fertilizar el suelo, maneje el estiércol para la diversidad de insectos y promueva procesos de descomposición, reduzca químicos dañinos (pesticidas, herbicidas, fertilizantes artificiales), “sustenta una mayor diversidad de aves y fauna que los pastizales que son agostaderos sin vegetación leñosa”.

En el rancho de los Michel están regresando las especies silvestres de animales. A la mayoría de los ganaderos nos gustan los animales silvestres, pero ahora pensamos que es mejor una fotografía que tenerlo en una pared”. La reflexión sobre el funcionamiento de la naturaleza deriva en ver de otro modo los casos concretos: si un venado cola blanca entra al rancho tal vez no nació allí, pero seguramente se deberá desplazar del territorio, entonces se debe asumir la responsabilidad de conservar sus corredores para que haya venados de forma permanente.

“Hemos captado con las cámaras trampa fauna tan diversa como coatí, gato montés, tigrillo, venado, zorra, aves de a montón, reptiles, águilas, halcones. Incluso serpientes cascabel y zolcoate”. El cambio de actitud es fuerte: se les ve y no se les mata, pese a que las serpientes tradicionalmente son mal vistas por los campesinos.

ESCUELAS DE CAMPO Y SELLO LIBRE DE DEFORESTACIÓN

El efecto de un proyecto pequeño y premiado se ha multiplicado en unos 20 municipios de Jalisco. Sus asociaciones ganaderas han establecido “escuelas de campo” que tienen por misión la transferencia de conocimientos prácticos para mejorar los sistemas ganaderos, de manera que conserven los servicios ambientales indispensables para la economía y la calidad de vida.

Las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente del gobierno de Jalisco, la Unión Ganadera Regional de Jalisco y diversas organizaciones no gubernamentales como Pronatura. Catie y Biopasos han difundido este esquema en busca que se generalice en los municipios del estado. Según el gobierno del estado, en Jalisco hay 3 millones 409 mil 172 cabezas de ganado bovino, de los cuales, 71 por ciento de los animales es destinado a la producción de carne y 29 por ciento a la producción lechera. En 2015 se produjeron dos millones 228 mil 482 millones de litros de leche diarios y 216 mil 535 toneladas de carne en canal al año.

De ahí la gran trascendencia en multiplicar las buenas prácticas, pues la relevancia ganadera del estado implica el sostenimiento de decenas de miles de familias, dado que en el campo de la entidad las propiedades tienden a ser de tamaños reducidos. El gobierno de Jalisco pretende transitar a la creación de un sello de garantía de carne con “cero deforestación”, y a que este reconocimiento repercuta en un negocio más sólido para los productores.

“Se necesita que las capacidades técnicas mejoren en toda la cadena de valor; habr´pa que trabajar con los acopiadores, con los introductores, y buscar no solamente una carne con bajo o nulo impacto en el ambiente, sino que responda a lo que buscan los consumidores en términos de apariencia, de sabor; también hay que transitar por aspectos de sanidad e inocuidad, hay muchísimos productores que siguen al margen de esos esquemas, sobre todo los más pequeños; y se deben de abordar agendas como el bienestar animal, la responsabilidad social y el precio justo”, añade el consultor Seki Cinco Martínez.

También sostiene que no existe una receta única para mejorar el manejo ambiental, económico y social de la ganadería. La diversidad ecológica y cultural de Jalisco obliga a hacer “trajes a la medida”, pues cada región tiene características físicas no homogéneas, relieves diversos, paisajes diferentes, temperaturas y tipos de suelo también variados. “Y hay que agregar a eso los objetivos de cada productor, el tipo de raza bovina que maneja, sus propios recursos para poder avanzar; se trata de hacer un modelo de negocios de cada finca”.

En México hay ejemplos de diversa escala en estados como Veracruz, Chiapas, Nuevo León, Guanajuato, Yucatán y el mismo Jalisco, donde se han establecido modelos distintos en busca de conciliar las diferentes necesidades ambientales, sociales y económicas de la ganadería. Ya no se puede postergar más este camino porque el cambio climático comienza a presionar los modelos tradicionales.

“La otra cosa importante es que estos cambios se los debemos inculcar a los niños, no solamente a otros ganaderos -subraya Alejandro Michel-. Los niños deben nacer ya en otra cultura de hacer ganadería. Nos enseñaron a nosotros que para ser un buen ganadero había que tener una pradera sin árboles y usar herbicidas, y eso lo estamos rompiendo. No es poca cosa”.

RECUADRO

LA ESTRATEGIA DE GANADERÍA SUSTENTABLE BUSCA REPLICAR MODELO DE EL LIMÓN

El pasado 15 de septiembre, el gobierno de Jalisco presentó el documento que contiene la Estrategia de Ganadería Sustentable que se implementará en la entidad, fruto del trabajo conjunto de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en colaboración con la Unión Ganadera Regional.

Paola Bauche Petersen y Eduardo Ron Ramos, titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y Agricultura y Desarrollo Rural (Sader Jalisco), respectivamente, lo informaron que es una estrategia enfocada en la protección de los recursos naturales y la biodiversidad, a través de la puesta en marcha de un modelo de producción ganadera que, además, garantizará el bienestar animal.

Esta iniciativa, de acuerdo con Ron Ramos, busca generar oportunidades económicas, promover el bienestar animal, conservar los recursos naturales y mejorar los medios de vida de las familias ganaderas en la región. “Con esta política que emana de todos los que estamos aquí, es precisamente ir restaurando, ir siendo más amigables, pero ojo, no siendo menos productivos”, precisó.

El titular de Sader Jalisco destacó que se buscan estrategias de mayor rentabilidad en las granjas, de manera que la implementación de prácticas productivas no supriman el crecimiento económico de los productores La experiencia de El Limón dicta que no hay riesgo, si el modelo es bien aplicado.

“¿Cómo vamos a actuar? Capacitando y acompañando a los productores para mejorar sus técnicas y resultados, coordinando programas de apoyo para que lleguen con mayor claridad y sin duplicidad, que es muy importante, abrir nuevos mercados”, añadió. Por su parte, Bauche Petersen dijo que la estrategia comprende el impulso de un trabajo más sustentable y responsable con el medio ambiente ante la necesidad de las familias ganaderas en la entidad.

A su juicio, el proyecto logra conciliar dos grandes temas que parecieran incompatibles, que son el sector productivo y ambientalista, contemplados en la agenda universal de los Objetivos de Desarrollo Sustentable implementado por las Naciones Unidas por medio de lineamientos técnicos y mecanismos participativos.

“Sabemos que la ganadería convencional es una de las actividades económicas más importantes de la región, pero que, sin embargo, es una de las causas de la deforestación y degradación de bosques y selvas, por lo tanto, esta estrategia busca armonizar esta producción con el cuidado de los ecosistemas”, destacó.

La estrategia se estructura en seis líneas de acción: fortalecimiento de capacidades técnicas, articulación de políticas públicas, acceso a mercados, manejo y prevención de incendios, movilización de financiamiento sustentable y gobernanza multisectorial.

Su implementación cuenta con la colaboración de la Comisión Nacional Forestal, el Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado y la Unión Ganadera Regional de Jalisco.

Antonio Ruelas Pérez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, enfatizó: “El sector ganadero ha sido y sigue siendo un pilar fundamental de la economía de miles de familias jaliscienses. Somos líderes nacionales en la producción de carne, huevo, leche, miel, y eso nos llena de orgullo; sin embargo, sabemos que nuestro liderazgo conlleva una gran responsabilidad y el mundo nos exige ser más eficientes”.

La Estrategia de Ganadería Sustentable está sustentada en las juntas intermunicipales de Medio Ambiente, las Escuelas de Campo y los técnicos extensionistas de Sader Jalisco.